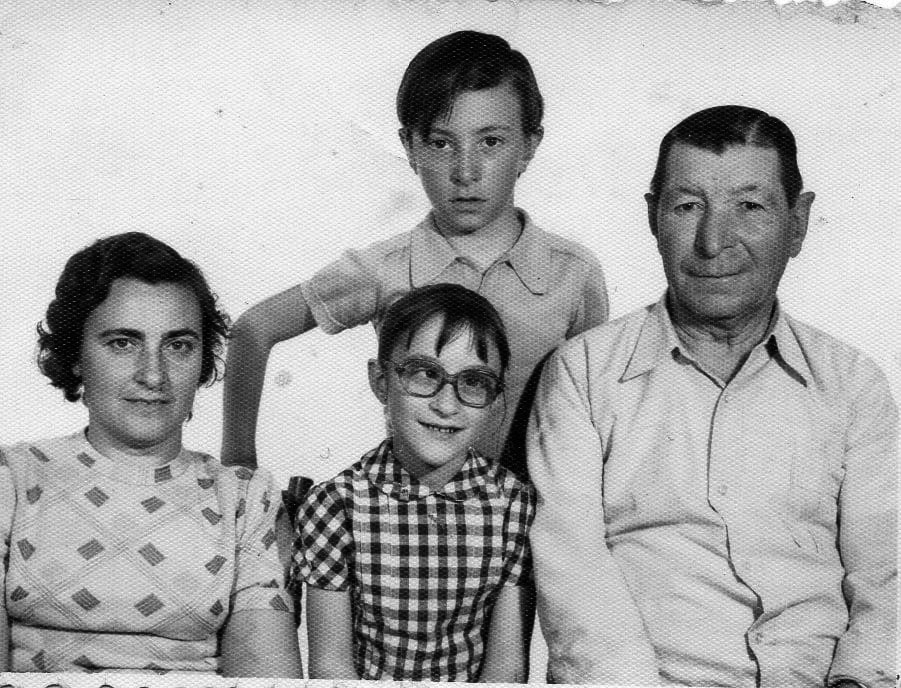

(Lepe – Huelva, 17-11-1937)

En los años setenta, los chiquillos esperábamos las fiestas como agua de mayo. En el tedio sempiterno del pueblo, parecía que el tiempo se había congelado y avanzaba tedioso. Solo las fechas señaladas nos devolvían la ilusión porque nos traían, de nuevo, tradiciones ancestrales pero, no por eso, menos novedosas. De todas ellas, la Navidad era la fiesta por antonomasia. Todo cambiaba en el municipio.

Muchos meses antes empezaban a ensayar los coros de campanilleros, normalmente de chicos, que hacían sus instrumentos con un palo al que le clavaban simétricamente, chapas de Mirindas machacadas, unidas por un clavo grande, en tres hileras, popularmente llamado el “chiquichí”. También buscaban botellas labradas de Anís El Mono para tocarlas con el mango del tenedor, los almireces de las abuelas y alguna zambomba casera. Por la Purísima, se cortaba el pino para adornar la casa, entonces en Lepe había pinares por todos lados. Y se ponían los belenes familiares e institucionales. Aunque era muy esperada, por la algarabía que formaba, la llegada de los pollos y los pavos vivos que provenían del Campo Arriba. Los hombres ponían en el paseo de las Palmeras, un corral improvisado de cuerdas, donde revoloteaban las aves. Durante todo el año se habían criado pacientemente, con los desechos de las comidas y las sobras del grano de las siembras y, en diciembre, ya estaban listos para comerse. Durante unos días, todos los niños del pueblo pasábamos a ver aquellos pavos, que tanta gracia nos hacían con sus cacareos y tanto miedo nos daban cuando abrían sus plumas. Nuestras madres, continuamente hablaban de aquellos animales esperados para preparar la cena de Navidad.

Cuando yo era pequeña y escuchaba aquello del Campo Arriba, me imaginaba un pueblo lejano, lleno de portugueses como Villa Real. Con sus calles, plazas, bares… yo me figuraba un lugar grande pero al que nunca podría llegar porque me daba miedo montar en burro…. Nada más antitético a mi imaginación. En la parte Noreste del término municipal de Lepe, de grato paisaje andevaleño, se formó, desde el siglo XIX, un grupo poblacional que era conocido por todos como el Campo Arriba, conformado por cerros, tierras áridas y secas que sólo permitían la siembra de cereales. Estaba integrado por los parajes de La Cañada del Pilar, La Noria, El Corcho, El Águila, Valdetapia, Covadonga y parte de la Dehesa del Piorno. Los pioneros en colonizar dichas tierras, en chozas, fueron miembros de las cuadrillas de temporeros provenientes del Algarve portugués, denominados los “ratiños”. Muchos de esos segadores, una vez terminada la recolección, decidieron no volver a su país de origen y asentarse en esas tierras que conocían bien y proporcionaban agua y caza abundantes. Poco a poco, las chozas se convirtieron en casas. Casas diseminadas por todos estos contornos a las que daba unión una escuela unitaria, construida a principios del siglo XX. Los caminos eran intransitables y los medios de locomoción se ceñían a los equinos, principalmente, burros y mulas o al pedestrismo, largas caminatas con canastos en la cabeza.

En esos años, a comienzos de la centuria pasada, cuando el Campo Arriba vivía un momento de esplendor, llegó la familia de María Rosa González. Provenían de tierras algaraveñas y decidieron probar fortuna en esta nueva plaza. La niña contaba con siete años de edad, y desarrolló tres habilidades: curar el culebro con un palo de higuera; bordar y trabajar la palma y el esparto. María Rosa creció y se casó con Antonio Rodríguez, con el que tuvo cinco hijos, la menor Rosita Gregorio, Rosita la de los cupones. Al enviudar, contrajo segundas nupcias y tuvo dos hijos más. Este segundo marido también murió joven dejando a la abuela Rosa encargada de siete hijos. Tres de ellos fueron acogidos en la Casa Cuna de Ayamonte.

Indudablemente, con una economía trabajar muy pronto. En su casa, alquilaba habitaciones para personas mía de subsistencia, todos echaron que necesitaban pasar temporadas, los hijos varones aprendieron a cazar y se hicieron jornaleros del campo. Pero cuando su quinta hija, Rosita, cumplió los tres años, tuvo un accidente en el río Piedras. Cayó al agua, lanzada por una señora que no regía bien. En pleno mes de noviembre, fue recogida por un muchacho que se tiró al río cuando vio que la pequeña perecería a causa de la corriente y la poca edad. Sobrevivió a unas fiebres altísimas pero le quedó una secuela, después de salir de la polio. La chiquilla padecería, de por vida, atrofia muscular que le impediría el desarrollo de su cuerpo y el poder andar. Amén de enfermedades respiratorias.

Lejos de pasar a ser considerada una persona con discapacidad, la abuela María Rosa, su madre, la enseñó a valerse por sí misma. No podía andar, pero sí gatear, y ¡a qué velocidades! Hacía la faena de la casa mientras sus hermanos y su madre trabajaban. Aprendió a bordar, a coser, a lavar tabaco, liar cigarrillos y a trabajar la palma y el esparto.

Cada quince días, su madre bajaba al pueblo, con los capachos para abanar; las empleitas de palma (tiras largas para proteger los burros); las tomizas de esparto para hacer las escobas; las cestas de mimbres; los serones para los burros; las esteras; las genas; las escobas y un sinfín de productos artesanales que le compraban Diego Rafael, el padre de Rosarito García, la de la mercería de la calle Arcos y Pepa, la Calera. Tenía surtido al pueblo de todos estos productos imprescindibles en su época, salidos de su paciencia y de sus manos.

También arreglaba trajes de hombres. La ropa se reutilizaba generación tras generación y eran muy cotizadas las costureras que hacían de nuevo los trajes, volviendo las telas, cogiendo remiendos, haciendo zurcidos…. Todas las especialidades de Rosita. Su otro oficio era vender entre los vecinos las provisiones que la madre traía del pueblo o el reparto de los encargos. Recuerda perfectamente la venta de las sardinas y el bacalao salados, así como las ratitas.

La joven tuvo que esperar hasta los veinte años para tener su primera silla de ruedas. Su vida anterior se las apañó gateando. No se movió de la finca Los Frailes, situada en el Campo Arriba, hasta que tuvo treinta y siete años. Me asegura que nunca se aburría porque le encantaba gastar bromas a la muchachada: cuando iban a comprar tabaco, llenaba los paquetes de jara para la risa de todos. También soltaba alguna salamanquesa cuando las muchachas cosían. O iba a ver los bailes que se organizaban todos los domingos en el salón de Antonio Sopa, donde el padre de Manolo, el portugués, tocaba el acordeón.

Cualquier visita era una novedad: de vez en cuando aparecía por allí para celebrar misa e impartir los sacramen la del cura D. José Lora Fernández, que tos, con el que trabó una gran amistad. La del maestro, que los días de lluvia tenía que permanecer en la escuela porque los caminos estaban impracticables. La de los arrieros que provenían del Andévalo vendiendo quesos y chacinas.

Cuando enfermaba, pasaba largas temporadas en Lepe, en casa de una amiga de su madre, que se convertiría, con el tiempo, en su suegra. Se casó a los treinta y siete años con Pedro Barriga Toscano, conocido como Pedro Monterde, un afamado carpintero de ribera. Ella cosía las velas para los barcos que su marido reparaba. Fruto de su matrimonio nacieron dos hijos: Antonio y Mariló. Crió a sus hijos como una madre más. Incluso fue sola con su hija Mariló Barcelona para operar a la niña de la vista. Jamás ha tenido miedo. Yo fui compañera de su hijo Antonio en el colegio y fui mucho por su casa para hacer los trabajos. No daba crédito cuando la veía moverse por su casa al galope, porque no gateaba, volaba. Su arrojo no tenía freno. Cuando pintaba la casa, subía una silla a la camilla y agarraba la caña. ¡Quién dijo miedo!

Su vida cambió en 1978, cuando la ONCE le concedió la licencia para vender los cupones. Durante treinta años, nos la encontrábamos a diario en sus dos enclaves preferidos: la puerta del mercado o la puerta de la Farmacia de don Baltasar. Llevaba su casa sola, con la ayuda de sus hijos. Y hacía la comida de madrugada para que cuando vinieran del colegio tuvieran el almuerzo preparado.

También sacó tiempo para la solidaridad y el compromiso social. En el año 2006, junto con su amiga Anita, Alejandro Cordero y otros discapacitados físicos, creó ADIFLE, una asociación que ha trabajado por mejorar la vida de los discapacitados físicos y sus familias. Y ha dejado vivencias para el recuerdo que espero pronto se vuelvan a repetir como la famosa peregrinación andando y en sillas de ruedas desde Lepe a la Ermita de la Bella, a la que se han unido hasta dos obispos onubenses en varias ocasiones. Rosita es única, sigue activa aún habiendo pasado los ochenta años. Ayuda cuanto puede. Es cariñosa. Su amabilidad se palpa por todos lados. Pero lo que me llama más la atención es su eterna sonrisa. Una sonrisa profunda de mujer agradecida de la vida. Ella, sí qué es un ejemplo de mujer trabajadora, comprometida, madre, esposa, amiga y gran abuela de Celeste, Ángel y Alejandro. Rosita, será siempre una superheroína de la vida real, a la que yo tengo la suerte de llamar amiga.

Isabel M. González Muñoz

Mujeres Leperas