Ahora que recién hemos terminado las fiestas navideñas y permanecen en nuestra memoria otros tiempos recientes, queremos recordar que en la década de los años sesenta había una tradición en la que muchos niños de nuestro pueblo formaban cuadrillas de campanilleros para celebrar las fiestas.

Por entonces, se reunían entre diez y quince vecinos y amigos para ensayar villancicos y canciones navideñas, utilizando diversos instrumentos caseros como panderetas, almirez, botellas de anís, cántaros con capacho, «chiquichís» y rascadores de caña.

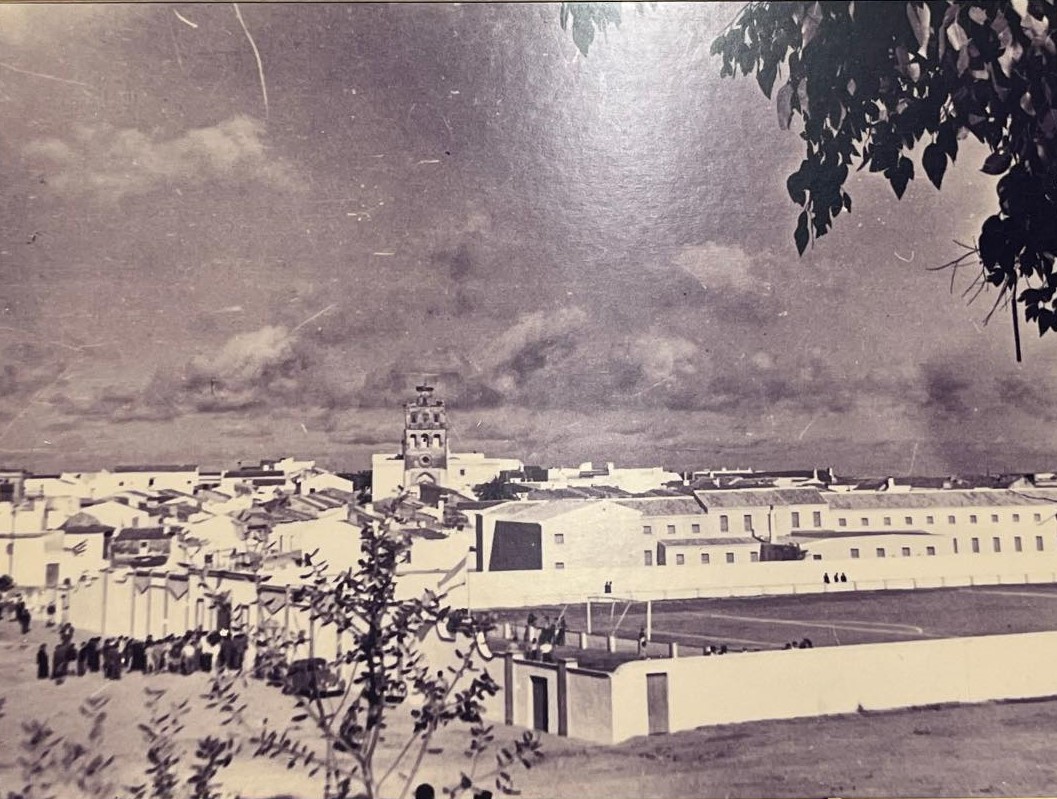

Cuando comenzaba la Navidad, los integrantes de estas cuadrillas se vestían con camisas blancas, pañuelos y una banda con la bandera de España cruzada en diagonal que adornaba su atuendo. Salían a visitar domicilios, sobre todo en el centro de Lepe, donde las familias instalaban belenes con figuras navideñas. Pedíamos permiso para entrar, cantábamos nuestras canciones y adorábamos al Niño Jesús. A cambio, nos daban propinas que guardábamos en el cántaro y, al final, repartíamos entre todos los integrantes del grupo.

Recuerdo que algunos años tomábamos el tren y nos desplazábamos al vecino pueblo de Cartaya, donde recorríamos el centro ofreciendo nuestras canciones a algunas casas que nos parecían adineradas. Entre los villancicos que siempre cantábamos estaban: “¿De quién es esta casa grande, con ventanas y balcones?”, “La Virgen va caminando”, “Mira cómo beben”, “A la una y media de la noche” y “Da los cinco duros”. Terminábamos con el clásico “Ya nos despedimos con estas palabras”.

Recuerdo a algunos compañeros de mi cuadrilla, como Manolo Batista, Manolo Roma y Manuel Gilera. En aquellos años había muchas cuadrillas de campanilleros en Lepe, y entre ellas existía una gran rivalidad, hasta el punto de que competíamos por ver quién lograba recaudar más dinero.

También existían rondallas con laúdes y bandurrias, lideradas por figuras como Juan “el Morito”. Estas rondallas ofrecían canciones navideñas e incluso villancicos, pero eran grupos más formales y organizados, ya que era necesario saber tocar los instrumentos. Estas rondallas solían participar en la Misa del Gallo, celebrada en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

En aquellos tiempos no teníamos teatros ni era costumbre realizar certámenes públicos, pues la cultura se vivía de manera popular. Es una pena que estas costumbres se hayan perdido, ya que eran una forma de conseguir algo de dinero, que siempre escaseaba, y de difundir nuestra forma de ser y nuestra cultura. Además, nos permitía conocer nuevos amigos y hacer actividades más formales que los simples juegos de la época.

Hoy en día, lo más parecido serían las zambombas, que se han puesto muy de moda y que se celebran en muchas ciudades de Andalucía. Estas festividades ayudan a difundir nuestro folclore y tienen gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional.

Descubre otros artículos de La Columna aquí.

J. Antonio Ramírez